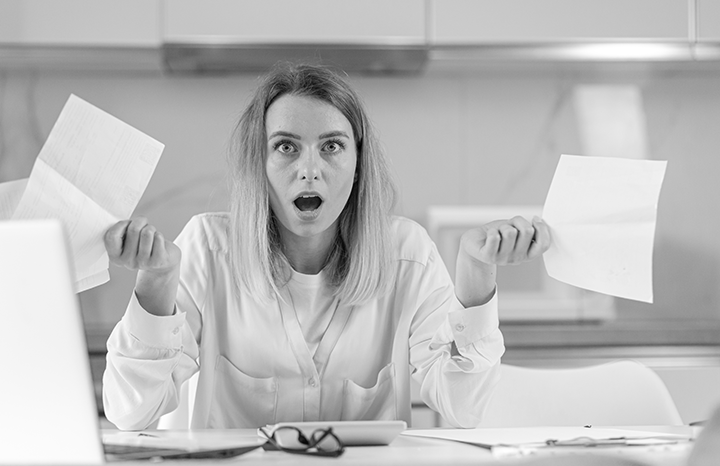

Mehrere Hunderte Euro Nachzahlung – und das trotz sparsamem Heizen oder längerer Abwesenheit in den Wintermonaten? Da drängt sich der – oft nicht unbegründete – Verdacht auf, dass der Vermieter die Nebenkostenabrechnung nicht richtig erstellt hat. Manchmal steckt Strategie dahinter, etwa wenn ein gieriger Vermieter „über die Hintertür“ Kosten geltend macht, die gar nicht entstanden sind oder aber vom Vermieter selbst getragen werden müssten. Oftmals ist es aber auch die schiere Unkenntnis des Vermieters, die zu fehlerhaften Betriebskostenabrechnungen führt. Denn bei der Erstellung lauern einige Fehlerquellen, die zur (teilweisen) Unwirksamkeit der Abrechnung führen können, mit der Folge, dass der Mieter letztlich unnötig zu viel Geld überweist.

Vor einer tiefgehenden Analyse der Nebenkostenabrechnung sollte der Mieter prüfen, ob es überhaupt eine Regelung zu den Betriebskosten im Mietvertrag gibt. Denn wenn der Mietvertrag hierzu nichts regelt, muss der Vermieter sämtliche Kosten mit Ausnahme der Heizkosten und Kosten für vom Mieter selbst beauftragten Leistungen wie Strom und Gas selbst tragen (§ 535 Abs. 1 S. 3 BGB, § 2 HeizkostenV) – eine Abwälzung auf den Mieter ist in diesem Fall ausgeschlossen.

Eine Abrechnung von bestimmten Betriebskosten ist auch dann fehl am Platz, wenn im Mietvertrag eine Betriebskostenpauschale für die entsprechenden Kosten vereinbart wurde (§ 560 BGB). In diesem Fall schuldet der Mieter lediglich die vereinbarte Pauschale. Die Vereinbarung einer Pauschale ist allerdings nur für solche Betriebskosten möglich, die nicht kraft Gesetzes verbrauchsabhängig abgerechnet werden müssen (§ 556a Abs. 1 S. 2 BGB, §§ 2, 4ff. HeizkostenV).

Um als Mieter besser zu verstehen, wann und für was eine Nachzahlung geleistet werden müsste, lohnt es sich, die drei möglichen Mietstrukturverhältnisse anzusehen und das eigene Mietverhältnis entsprechend einzuordnen. Dabei ist der Regelfall die Konstellation der sogenannten "Nettomiete".

Mietstruktur

Beschreibung

Abrechnung

Die Nebenkostenabrechnung muss in sogenannter Textform erfolgen (§ 126b BGB), d.h. sie kann auch per E-Mail zugestellt werden. Das Gesetz verlangt, dass die Abrechnung nachvollziehbar ist und eine „geordnete Zusammenstellung der Einnahmen oder der Ausgaben“ beinhaltet (§ 259 Abs. 1 BGB). Der Mieter muss in der Lage sein, die Zusammenstellung der Kosten und die Berechnung des Anteils nachzurechnen (sogenanntes Transparenzgebot).

Die folgenden Angaben müssen in einer Nebenkostenabrechnung enthalten sein:

Die Abrechnung über Nebenkosten muss spätestens bis zum Ablauf des zwölften Monats nach Ende des Abrechnungszeitraums beim Mieter eingehen, d.h. regelmäßig spätestens zum 31.12. des Folgejahres (§ 556 Abs. 3 S. 2 BGB). Ein Abrechnungszeitraum ist nach dem Grundsatz der Einheitlichkeit immer gesamt zu betrachten, es dürfen also nicht mehrere Abrechnungen innerhalb eines Jahres erfolgen.

Rechnet der Vermieter nicht bis zur genannten Frist ab, kann der Vermieter grundsätzlich keine Nachzahlung mehr geltend machen. Der Mieter hat gleichwohl das Recht, eine Betriebskostenabrechnung zu erhalten und ein eventuelles Guthaben ausgezahlt zu bekommen. Erhält er keine Abrechnung, kann er diese einklagen.

Der Mieter hat ab Zugang der Abrechnung 30 Tage Zeit, um auf eine Nachforderung des Vermieters zu reagieren, also diese entweder zu leisten oder aber ihr zu widersprechen (§ 286 Abs. 3 BGB). Darüber hinaus kann der Mieter – auch nach erfolgter Zahlung – innerhalb von 12 Monaten Einwendungen anbringen (§ 556 Abs. 3 S. 5 BGB, sog. Einwendungsausschlussfrist). Erhält der Mieter daraufhin eine geänderte Abrechnung, beginnt diese Frist mit Zugang neu zu laufen, allerdings nur mit Blick auf die erfolgten Änderungen.

Der Mieter kann zudem ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn er innerhalb der 30 Tage die Einsicht in die Abrechnungsbelege verlangt (§ 273 Abs. 1 BGB in Verbindung mit § 556 Abs. 4 S. 1 BGB). Bis zum Abschluss der Überprüfung kann der Mieter den Nachforderungsbetrag dann einbehalten. Im Falle eines Guthabens hat der Mieter Anspruch darauf, dieses ausgezahlt zu bekommen. Der Vermieter muss diesem Anspruch wiederum innerhalb von 30 Tagen nachkommen. Alternativ kann der Mieter das Guthaben auch mit anstehenden Mietzahlungen aufrechnen (387ff. BGB).

Die vorgenannten Fristen für den Mieter setzen voraus, dass die Abrechnung formell wirksam ist, d.h. alle o.g. Formalitäten der Nebenkostenabrechnung eingehalten wurden.

Welche Kosten in der Betriebskostenabrechnung vom Vermieter auf den Mieter umgelegt werden können – also vom Mieter getragen werden müssen – richtet sich danach, ob

Position

umlegbar ja/nein

Fehler in der Betriebskostenabrechnung können nicht nur in dem Umstand bestehen, dass Kosten unzulässig umgelegt wurden, sondern auch in der Art und Weise wie die Kosten umgelegt wurden. Die Umlegung der Kosten hat mithilfe eines sogenannten Umlageschlüssels oder Verteilschlüssels zu erfolgen. Hiermit ist der Maßstab gemeint, nachdem der einzelne Mieter an den Gesamtkosten der Gesamtheit (Beispiel: Wohngebäude) beteiligt wird.

Es kommen u.a. die folgenden Umlageschlüssel in Betracht:

Wie auch bei anderen mietrechtlichen Themen ist bei Fehlern in der Abrechnung zwischen sogenannten formellen Fehlern und sogenannten materiellen Fehlern zu unterschieden.

Fehlt so z.B. die Bezeichnung des oder der Mieter oder sind diese unkorrekt benannt (= formeller Fehler), ist die gesamte Abrechnung unwirksam. Dies hat auch zur Folge, dass die gesetzlichen Fristen, Einwendungen gelten zu machen, nicht zu laufen beginnen.

Demgegenüber führt das Ansetzen einer nicht-umlegbaren Kostenposition nicht schon zur Unwirksamkeit der gesamten Betriebskostenabrechnung, sondern mindert im Ergebnis lediglich den vom Mieter geschuldeten Abrechnungsbetrag.

Hat man als Mieter den Eindruck, dass eine Nebenkostenabrechnung nicht korrekt ist, etwa weil Formalitäten nicht stimmen, Nebenkosten fälschlicherweise als umlegbar angesetzt wurden oder die Höhe der Kosten im Vergleich mit früheren Abrechnungen auf Berechnungsfehler schließen lassen, bestehen zwei verschiedene Optionen: