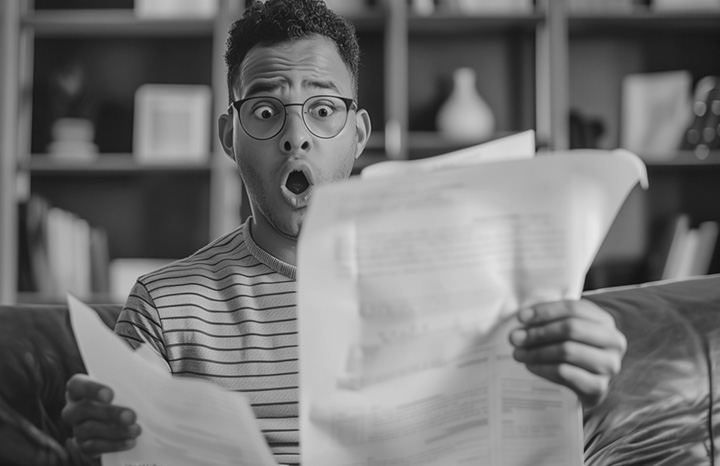

Der Schreck flattert oftmals ganz unvermittelt ins Haus. Viele Jahre hörte man nichts vom Vermieter und um Reparaturen kümmerte er sich schon gar nicht. Nun auf einmal verlangt er oder sie eine höhere Miete. Doch nicht immer ist ein solches Mieterhöhungsverlangen auch wirksam. Denn für den Vermieter stellen sich viele Stolperfallen bei der Erstellung eines rechtswirksamen Mieterhöhungsverlangens.

Vorab: nicht alle Stolperfallen haben die Unwirksamkeit des Mieterhöhungsschreibens als Ganzes zur Folge. Welche Konsequenz die individuelle Stolperfalle hat, können Sie weiter unten nachlesen.

Vor Prüfung irgendwelcher Formalitäten oder Inhalte des Mieterhöhungsverlangens sollte geprüft werden, ob nicht aufgrund eines bestimmten Umstandes die Mieterhöhung per se ausgeschlossen ist. Ein solcher Umstand kann z.B. sein:

Sodann müssen einige Formalitäten im Schreiben stimmen. Hierzu gehören insbesondere:

Für das Verlangen nach einer Mieterhöhung gelten verschiedene Fristen. So darf eine Mieterhöhung laut Gesetz

Ein Kerngedanke der gesetzlichen Regelungen zum Thema Mieterhöhung ist, dass diese in begrenztem Maße erfolgen muss. Dabei verlangt das Gesetz die Einhaltung zwei verschiedener Grenzen:

Ein wichtiges Element der gesetzlichen Logik zur Mieterhöhung ist, dass der Mieter nachvollziehen kann, ob und falls ja: warum eine Mieterhöhung berechtigt ist. Der Vermieter hat also eine Erklärungs- und Begründungspflicht. Der Vermieter kann dabei zwischen vier verschiedenen Begründungsmitteln wählen, um deutlich zu machen, dass die neue Miete die ortsübliche Vergleichsmiete nicht übersteigt:

Die oben erläuterten Stolperfallen haben unterschiedliche Konsequenzen. Nicht immer führt ein Fehler in einem Mieterhöhungsverlangen dazu, dass eine Mieterhöhung vollständig unwirksam ist. Möglich ist auch, dass das Mieterhöhungsschreiben Berechnungsfehler oder andere falsche Angaben enthält, die jedoch nicht zur Unwirksamkeit der gesamten Mieterhöhung führen. So kann es sein, dass der Vermieter (versehentlich) ein falsches Mietspiegelfeld (bzw. Mietspiegelzeile) ausgewählt hat oder die Kappungsgrenze in seiner Berechnung nicht (richtig) berücksichtigt hat. In diesen Fällen ist die Mieterhöhung zwar wirksam, jedoch nur bis zur entsprechenden rechtlichen Grenze. Liegen hingegen andere Fehler vor, kann das gesamte Mieterhöhungsverlangen unwirksam sein.

Die folgende Tabelle gibt einen Überblick zu den Konsequenzen des jeweiligen Fehlers:

Anforderung

formelle Unwirksamkeit bei Fehlen

materielle Angreifbarkeit

Wichtig vorab: Wird die Zustimmung zur Mieterhöhung verweigert – ganz gleich, ob das Mieterhöhungsverlangen rechtmäßig ist oder nicht – liegt deshalb kein Kündigungsgrund vor. Der Vermieter darf auch nicht mit einer Kündigung drohen. Sollte der Mieter in einem Prozess unterliegen, hat er auch dann noch zwei Monate Zeit (ab Rechtskraft des Gerichtsurteils), Mietrückstände aufgrund der verweigerten Zustimmung zu begleichen.

Nach dem oben Erläuterten lassen sich drei Konstellationen voneinander unterscheiden: